Гортани моей положен смех

Нет более безнадежного занятия, чем рисовать пустоту, нет ничего труднее, как живописать однообразие

(Стефан Цвейг)

Камертон

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,

дорогой, уважаемый, милая, но неважно

даже кто, ибо черт лица, говоря

откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но

и ничей верный друг вас приветствует с одного

из пяти континентов, держащегося на ковбоях;

я любил тебя больше, чем ангелов и самого,

и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;

поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,

в городке, занесенном снегом по ручку двери,

извиваясь ночью на простыне –

как не сказано ниже по крайней мере –

я взбиваю подушку мычащим “ты”

за морями, которым конца и края,

в темноте всем телом твои черты,

как безумное зеркало повторяя.

1975 – 1976

* * *

Север крошит металл, но щадит стекло.

Учит гортань проговаривать “впусти”.

Холод меня воспитал и вложил перо

в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Замерзая, я вижу, как за моря

солнце садится и никого кругом.

То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля

закругляется под каблуком.

И в гортани моей, где положен смех

или речь, или горячий чай,

все отчетливей раздается снег

и чернеет, что твой Седов, “прощай”.

1975 – 1976

* * *

Узнаю этот ветер, налетающий на траву,

под него ложащуюся, точно под татарву.

Узнаю этот лист, в придорожную грязь

падающий, как обагренный князь.

Растекаясь широкой стрелой по косой скуле

деревянного дома в чужой земле,

что гуся по полету, осень в стекле внизу

узнает по лицу слезу.

И, глаза закатывая к потолку,

я не слово о номер забыл говорю полку,

но кайсацкое имя язык во рту

шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

1975

* * *

Это – ряд наблюдений. В углу – тепло.

Взгляд оставляет на вещи след.

Вода представляет собой стекло.

Человек страшней, чем его скелет.

Зимний вечер с вином в нигде.

Веранда под натиском ивняка.

Тело покоится на локте,

как морена вне ледника.

Через тыщу лет из-за штор моллюск

извлекут с проступившем сквозь бахрому

оттиском “доброй ночи” уст,

не имевших сказать кому.

1975 – 1976

* * *

Потому что каблук оставляет следы – зима.

В деревянных вещах замерзая в поле,

по прохожим себя узнают дома.

Что сказать ввечеру о грядущем, коли

воспоминанья в ночной тиши

о тепле твоих – пропуск – когда уснула,

тело отбрасывает от души

на стену, точно тень от стула

на стену ввечеру свеча,

и под скатертью стянутым к лесу небом

над силосной башней, натертый крылом грача

не отбелишь воздух колючим снегом.

1975 – 1976

* * *

Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с

плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса

налетают порывы резкого ветра. Голос

старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла.

Низвергается дождь: перекрученные канаты

хлещут спины холмов, точно лопатки в бане.

Средизимнее море шевелится за огрызками колоннады,

как соленый язык за выбитыми зубами.

Одичавшее сердце все еще бьется за два.

Каждый охотник знает, где сидят фазаны, – в лужице под лежачим.

За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра,

как сказуемое за подлежащим.

1975 – 1976

* * *

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле

серых цинковых волн, всегда набегавших по две,

и отсюда – все рифмы, отсюда тот блеклый голос,

вьющийся между ними, как мокрый волос,

если вьется вообще. Облокотясь на локоть,

раковина ушная в них различит не рокот,

но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,

кипящий на керосинке, максимум – крики чаек.

В этих плоских краях то и хранит от фальши

сердце, что скрыться негде и видно дальше.

Это только для звука пространство всегда помеха:

глаз не посетует на недостаток эха.

1975

* * *

Что касается звезд, то они всегда.

То есть, если одна, то за ней другая.

Только так оттуда и можно смотреть сюда:

вечером, после восьми, мигая.

Небо выглядит лучше без них. Хотя

освоение космоса лучше, если

с ними. Но именно не сходя

с места, на голой веранде, в кресле.

Как сказал, половину лица в тени

пряча, пилот одного снаряда,

жизни, видимо, нету нигде, и ни

на одной из них не задержишь взгляда.

1975

* * *

В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте,

мостовая блестит, как чешуя на карпе,

на столетнем каштане оплывают тугие свечи,

и чугунный лес скучает по пылкой речи.

Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки,

проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи;

вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,

но никто не сходит больше у стадиона.

Настоящий конец войны – это на тонкой спинке

венского стула платье одной блондинки,

да крылатый полет серебристой жужжащей пули,

уносящей жизни на Юг в июле.

1975, Мюнхен

* * *

Около океана, при свете свечи; вокруг

поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.

Ввечеру у тела, точно у Шивы, рук,

дотянуться желающих до бесценной.

Упадая в траву, сова настигает мышь,

беспричинно поскрипывают стропила.

В деревянном городе крепче спишь,

потому что снится уже только то, что было.

Пахнет свежей рыбой, к стене прилип

профиль стула, тонкая марля вяло

шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив,

как сползающее одеяло.

1975

* * *

Ты забыла деревню, затерянную в болотах

залесенной губернии, где чучел на огородах

отродясь не держат – не те там злаки,

и доро’гой тоже все гати да буераки.

Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,

а как жив, то пьяный сидит в подвале,

либо ладит из спинки нашей кровати что-то,

говорят, калитку, не то ворота.

А зимой там колют дрова и сидят на репе,

и звезда моргает от дыма в морозном небе.

И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли

да пустое место, где мы любили.

1975

* * *

Тихотворение мое, мое немое,

однако, тяглое – на страх поводьям,

куда пожалуемся на ярмо и

кому поведаем, как жизнь проводим?

Как поздно заполночь ища глазунию

луны за шторою зажженной спичкою,

вручную стряхиваешь пыль безумия

с осколков желтого оскала в писчую.

Как эту борзопись, что гуще патоки,

там не размазывай, но с кем в колене и

в локте хотя бы преломить, опять-таки,

ломоть отрезанный, тихотворение?

1975 – 1976

* * *

Темно-синее утро в заиндевевшей раме

напоминает улицу с горящими фонарями,

ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,

толчею в раздевалке в восточном конце Европы.

Там звучит “ганнибал” из худого мешка на стуле,

сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре;

что до черной доски, от которой мороз по коже,

так и осталась черной. И сзади тоже.

Дребезжащий звонок серебристый иней

преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий

все оказалось правдой и в кость оделось;

неохота вставать. Никогда не хотелось.

1975 – 1976

* * *

С точки зрения воздуха, край земли

всюду. Что, скашивая облака,

совпадает – чем бы не замели

следы – с ощущением каблука.

Да и глаз, который глядит окрест,

скашивает, что твой серп, поля;

сумма мелких слагаемых при перемене мест

неузнаваемее нуля.

И улыбка скользнет, точно тень грача

по щербатой изгороди, пышный куст

шиповника сдерживая, но крича

жимолостью, не разжимая уст.

1975 – 1976

* * *

Заморозки на почве и облысенье леса,

небо серого цвета кровельного железа.

Выходя во двор нечетного октября,

ежась, число округляешь до “ох ты бля”.

Ты не птица, чтоб улететь отсюда,

потому что как в поисках милой всю-то

ты проехал вселенную, дальше вроде

нет страницы податься в живой природе.

Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом,

проницаемой стужей снаружи, отсюда – взглядом,

за бугром в чистом поле на штабель слов

пером кириллицы наколов.

1975 – 1976

* * *

Всегда остается возможность выйти из дому на

улицу, чья коричневая длина

успокоит твой взгляд подъездами, худобою

голых деревьев, бликами луж, ходьбою.

На пустой голове бриз шевелит ботву,

и улица вдалеке сужается в букву “У”,

как лицо к подбородку, и лающая собака

вылетает из подоворотни, как скомканная бумага.

Улица. Некоторые дома

лучше других: больше вещей в витринах;

и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума,

то, во всяком случае, не внутри них.

1975 – 1976

* * *

Итак, пригревает. В памяти, как на меже,

прежде доброго злака маячит плевел.

Можно сказать, что на Юге в полях уже

высевают сорго – если бы знать, где Север.

Земля под лапкой грача действительно горяча;

пахнет тесом, свежей смолой. И крепко

зажмурившись от слепящего солнечного луча,

видишь внезапно мучнистую щеку клерка,

беготню в коридоре, эмалированный таз,

человека в жеваной шляпе, сводящего хмуро брови,

и другого, со вспышкой, чтоб озарить не нас,

но обмякшее тело и лужу крови.

1975 – 1976

* * *

Если что-нибудь петь, то перемену ветра,

западного на восточный, когда замерзшая ветка

перемещается влево, поскрипывая от неохоты,

и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты.

В полдень можно вскинуть ружьё и выстрелить в то, что в поле

кажется зайцем, предоставляя пуле

увеличить разрыв между сбившемся напрочь с темпа

пишущим эти строки пером и тем, что

оставляет следы. Иногда голова с рукою

сливаются, не становясь строкою,

но под собственный голос, перекатывающийся картаво,

подставляя ухо, как часть кентавра.

1975 – 1976

* * *

…и при слове “грядущее” из русского языка

выбегают черные мыши и всей оравой

отгрызают от лакомого куска

памяти, что твой сыр дырявой.

После стольких лет уже безразлично, что

или кто стоит у окна за шторой,

и в мозгу раздается не неземное “до”,

но ее шуршание. Жизнь, которой,

как дареной вещи, не смотрят в пасть,

обнажает зубы при каждой встрече.

От всего человека вам остается часть

речи. Часть речи вообще. Часть речи.

1975

* * *

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.

За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.

Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла всё это —

города, человеков, но для начала зелень.

Стану спать не раздевшись или читать с любого

места чужую книгу, покамест остатки года,

как собака, сбежавшая от слепого,

переходят в положенном месте асфальт.

Свобода —

это когда забываешь отчество у тирана,

а слюна во рту слаще халвы Шираза,

и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,

ничего не каплет из голубого глаза.

1975-1976

Тихо, тихо ползи,

Улитка, по склону Фудзи,

Вверх, до самых высот!

Кобаяси Исса

Авторизация

Источник

Заметка для энциклопедии

Прекрасная и нищая страна.

На Западе и на Востоке — пляжи

двух океанов. Посредине — горы,

леса, известняковые равнины

и хижины крестьян. На Юге — джунгли

с руинами великих пирамид.

На Севере — плантации, ковбои,

переходящие невольно в США.

Что позволяет перейти к торговле.

Предметы вывоза — марихуана,

цветной металл, посредственное кофе,

сигары под названием «Корона»

и мелочи народных мастеров.

(Прибавлю: облака). Предметы ввоза —

все прочее и, как всегда, оружье.

Обзаведясь которым, как-то легче

заняться государственным устройством.

История страны грустна; однако,

нельзя сказать, чтоб уникальна. Главным

злом признано вторжение испанцев

и варварское разрушенье древней

цивилизации ацтеков. Это

есть местный комплекс Золотой Орды.

С той разницею, впрочем, что испанцы

действительно разжились золотишком.

Сегодня тут республика. Трехцветный

флаг развевается над президентским

палаццо. Конституция прекрасна.

Текст со следами сильной чехарды

диктаторов лежит в Национальной

Библиотеке под зеленым, пуле —

непробиваемым стеклом — причем

таким же, как в роллс-ройсе президента.

Что позволяет сквозь него взглянуть

в грядущее. В грядущем населенье,

бесспорно, увеличится. Пеон

как прежде будет взмахивать мотыгой

под жарким солнцем. Человек в очках

листать в кофейне будет с грустью Маркса.

И ящерица на валуне, задрав

головку в небо, будет наблюдать

полет космического аппарата.

1975

«Классический балет есть замок красоты…»

Михаилу Барышникову

Классический балет есть замок красоты,

чьи нежные жильцы от прозы дней суровой

пиликающей ямой оркестровой

отделены. И задраны мосты.

В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,

и, крылышкуя скорописью ляжек,

красавица, с которою не ляжешь,

одним прыжком выпархивает в сад.

Мы видим силы зла в коричневом трико,

и ангела добра в невыразимой пачке.

И в силах пробудить от элизийской спячки

овация Чайковского и Ко.

Классический балет! Искусство лучших дней!

Когда шипел ваш грог, и целовали в обе,

и мчались лихачи, и пелось бобэоби,

и ежели был враг, то он был — маршал Ней.

В зрачках городовых желтели купола.

В каких рождались, в тех и умирали гнездах.

И если что-нибудь взлетало в воздух,

то был не мост, а Павлова была.

Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,

Барышникова зреть. Талант его не стерся!

Усилие ноги и судорога торса

с вращением вкруг собственной оси

рождают тот полет, которого душа

как в девках заждалась, готовая озлиться!

А что насчет того, где выйдет приземлиться, —

земля везде тверда; рекомендую США.

1976

ЧАСТЬ РЕЧИ

«Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…»

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,

дорогой, уважаемый, милая, но неважно

даже кто, ибо черт лица, говоря

откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но

и ничей верный друг вас приветствует с одного

из пяти континентов, держащегося на ковбоях;

я любил тебя больше, чем ангелов и самого,

и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;

поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,

в городке, занесенном снегом по ручку двери,

извиваясь ночью на простыне —

как не сказано ниже по крайней мере —

я взбиваю подушку мычащим «ты»

за морями, которым конца и края,

в темноте всем телом твои черты,

как безумное зеркало повторяя.

«Север крошит металл, но щадит стекло…»

Север крошит металл, но щадит стекло.

Учит гортань проговаривать «впусти».

Холод меня воспитал и вложил перо

в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Замерзая, я вижу, как за моря

солнце садится и никого кругом.

То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля

закругляется под каблуком.

И в гортани моей, где положен смех

или речь, или горячий чай,

все отчетливей раздается снег

и чернеет, что твой Седов, «прощай».

«Узнаю этот ветер, налетающий на траву…»

Узнаю этот ветер, налетающий на траву,

под него ложащуюся, точно под татарву.

Узнаю этот лист, в придорожную грязь

падающий, как обагренный князь.

Растекаясь широкой стрелой по косой скуле

деревянного дома в чужой земле,

что гуся по полету, осень в стекле внизу

узнает по лицу слезу.

И, глаза закатывая к потолку,

я не слово о номер забыл говорю полку,

но кайсацкое имя язык во рту

шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

«Это — ряд наблюдений. В углу — тепло…»

Это — ряд наблюдений. В углу — тепло.

Взгляд оставляет на вещи след.

Вода представляет собой стекло.

Человек страшней, чем его скелет.

Зимний вечер с вином в нигде.

Веранда под натиском ивняка.

Тело покоится на локте,

как морена вне ледника.

Через тыщу лет из-за штор моллюск

извлекут с проступившем сквозь бахрому

оттиском «доброй ночи» уст,

не имевших сказать кому.

Источник

Иосиф Бродский, новое:

Переживи всех.

Переживи вновь,

словно они — снег,

пляшущий снег снов.

Переживи углы.

Переживи углом.

Перевяжи узлы

между добром и злом….

Что далее. А далее — зима.

Пока пишу, остывшие дома

на кухнях заворачивают кран,

прокладывают вату между рам,

теперь ты домосед и звездочёт,…

Весна наступила внезапно, как будто за ночь выстроив

около сотни скворешников, где раздаются песни.

Всюду много цветов, как в кинофильме выстрелов…

Кто там сидит у окна на зелёном стуле?

Платье его в беспорядке и в мыслях — сажа.

В глазах цвета бесцельной пули —

готовность к любой перемене в…

Захолустная бухта; каких-нибудь двадцать мачт.

Сушатся сети — родственницы простыней.

Закат. Старики в кафе смотрят футбольный матч.

Синий залив…

Любите поэзию?

Интересные цитаты

Ни кокетство, ни наряды, ни плечи не могли взволновать его, — а больше ничего у Глорвины не было.

Свои пожелания по работе сайта вы можете оставить в нашей гостевой книге.

Иосиф Бродский, самые читаемые стихотворения:

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?

За дверью бессмысленно всё, особенно — возглас счастья.

Только…Я вас любил. Любовь ещё (возможно,

что просто боль) сверлит мои мозги,

Всё разлетелось к чёрту на куски.

Я застрелиться пробовал, но сложно

с…Прощай,

позабудь

и не обессудь.

А письма сожги,

как мост.

Да будет мужественным

твой путь,

да будет он прям

и прост.

Да будет во мгле

для…Я всегда твердил, что судьба — игра.

Что зачем нам рыба, раз есть икра.

Что готический стиль победит, как школа,

как способность торчать, избежав…И вечный бой.

Покой нам только снится.

И пусть ничто

не потревожит сны.

Седая ночь,

и дремлющие птицы

качаются от синей тишины.И вечный бой…

Воротишься на родину. Ну что ж.

Гляди вокруг, кому ещё ты нужен,

кому теперь в друзья ты попадёшь?

Воротишься, купи себе на ужинкакого-нибудь…

Когда теряет равновесие

твоё сознание усталое,

когда ступеньки этой лестницы

уходят из под ног,

как палуба,

когда плюёт на человечество

твоё…Бессмертия у смерти не прошу.

Испуганный, возлюбленный и нищий, —

но с каждым днём я прожитым дышу

уверенней и сладостней и чище.Как широко на…

Октябрь. Море поутру

лежит щекой на волнорезе.

Стручки акаций на ветру,

как дождь на кровельном железе,

чечётку выбивают. Луч

светила, вставшего…Мимо ристалищ, капищ,

мимо храмов и баров,

мимо шикарных кладбищ,

мимо больших базаров,

мира и горя мимо,

мимо Мекки и Рима,

синим солнцем…

Лучшая поэзия, читайте на сайте

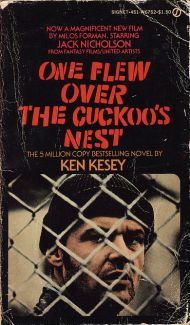

Что стоит прочитать?

К таким книгам чертовски трудно написать хоть какой-то удобоваримый комментарий, так и хочется оставить лишь одно слово “прочитайте!”

О чём книга…

Источник

Иосиф Бродский

* * *

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.

За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.

Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла всё это —

города, человеков, но для начала зелень.

Стану спать не раздевшись или читать с любого

места чужую книгу, покамест остатки года,

как собака, сбежавшая от слепого,

переходят в положенном месте асфальт. Свобода —

это когда забываешь отчество у тирана,

а слюна во рту слаще халвы Шираза,

и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,

ничего не каплет из голубого глаза.

Пародия

* * *

Сижу, довожусь до ума, переводятся лепты.

За заначкой в сундук полезешь, ан нету злата.

Каждый нерв на участке меня от ступней до портрета

отторгает обрыдшую зелень путем (сопро)мата.

Засыпаю в одежде, форся в галифе модельера,

книгу чужую подпортив. Остатки года

бьют собаку, как мамонта били зачатки эры.

Прогнозируя индекс на бирже, Скульптура Свободы

путает отчества нефть продающих тиранов.

Хочется сладкого. Хоть бы халвы Шираза.

А в холодильнике — мозг петуха, гнутый рог барана

и два посиневших коровьих глаза.

Иосиф Бродский

* * *

…и при слове «грядущее» из русского языка

выбегают мыши и всей оравой

отгрызают от лакомого куска

памяти, что твой сыр дырявой.

После стольких зим уже безразлично, что

или кто стоит в углу у окна за шторой,

и в мозгу раздается не неземное «до»,

но ее шуршание. Жизнь, которой,

как дареной вещи, не смотрят в пасть,

обнажает зубы при каждой встрече.

От всего человека нам остается часть

речи. Часть речи вообще. Часть речи.

Пародия

* * *

…и при слове «поэзия» из русского языка

выбегают музы и всей оравой

просят у поэта лакомого куска,

а у него только сыр дырявый.

Зимы проходят. Ни разу не глянул, кто

стоит у окна за шторой. Яга, Кармен ли,

Аполлон Бельведерский ли, конь в пальто?

Их неземное «до» ему до фени.

Одна лишь беда, что жизнь разевает пасть,

приличные части тела откусывая при встрече.

И вот от поэта осталась лишь часть,

о которой не может быть речи.

Иосиф Бродский

* * *

Север крошит металл, но щадит стекло.

Учит гортань проговаривать «впусти».

Холод меня воспитал и вложил перо

в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Замерзая, я вижу, как за моря

солнце садится, и никого кругом.

То ли по льду каблук скользит, то ли сама Земля

закругляется под каблуком.

И в гортани моей, где положен смех

или речь, или горячий чай,

все отчетливей раздается снег

и чернеет, что твой, Седов, «прощай».

Пародия

* * *

Пишу — как целую зубилом стекло,

табула раша скулит: «Дай покой…»

Кто вдел мне в кулак супер-пуперное стило,

вопиет, что твой спикер: «Долой!»

Ха! Плюя на фарватер, сбегу за моря,

сяду в засаду, и никого кругом.

Запляшет вприсядку канкан искусительница-змея,

притопну гадине каблуком.

И в гортани моей раздаются снега,

чай и чача лежат, положившись на хрен,

буль-буль кувыркается. В речи моей — пурга,

а в наречье — пурген.

Иосиф Бродский

* * *

Тихотворение мое, мое немое,

однако, тяглое — на страх поводьям,

куда пожалуемся на ярмо и

кому поведаем, как жизнь проводим?

Как поздно заполночь ища глазунию

луны за шторою зажженной спичкою,

вручную стряхиваешь пыль безумия

с осколков желтого оскала в писчую.

Как эту борзопись, что гуще патоки,

там не размазывай, но с кем в колене и

в локте хотя бы преломить, опять-таки,

ломоть отрезанный, тихотворение?

Пародия

Луны глазунья и лазанья

Тихотворение мое — дитя немое

певца, ржеца: поэта и Пегаса.

Стиху пырнем халтурящий геном и

коню поведаем, как жизнь ужасна.

Как, взъевшись заполночь на ту глазунью,

ее пихаешь из зуба спичкою,

нюх преломляют в носу козюли.

Рука-добытчица ох невеличка и

свистульки тащит из раков с патокой,

что вялил предок в седьмом колене,

и, чуть не вывернувши лопатку,

дерет со шторы луны пельмени.

Выходят боком тебе те раки,

но естественно — лунные кулебяки;

и, дань отдавая блину Селены,

борзопись мечешь на мракопись тени,

матопись позже — на фигопись хрени.

Обидны оскалы диска мухортого.

Ну что с него взять, калача не тертого…

Тут Пегас, как безумный, заржал — и

примчался дежурный пожарный,

тут как тут подоспел участковый,

опознали Пегаса подковы.

А рассказчик лежал оглушенный,

копытным под дых запряженный,

в грезах спутались мухи, котлеты

и постной луны омлеты.

Александр Кушнер

* * *

В стране теней завидуют простому

Поденщику, лопат его и вил

Несложному набору; он солому

Несет в мешке — и жмурится Ахилл,

Припоминая летнюю истому

И как блестит соломенный настил.

И всю свою прижизненную славу,

Всю о себе посмертную молву

Отдать готов за острую приправу

В похлебке, зной, шуршащую траву,

За смертный пот, смешных детей ораву,

Жену, тепло земное — наяву.

Пародия

* * *

В стране теней попсового поэта

Поденщики не будут содержать,

Дадут лопату, задерут манжеты,

Заставят гнуть с рентабельностью стать

И не профанацией куплеты,

А мешки, как профи, набивать.

Ах, коротка прижизненная слава —

Как рубль у непорядочных менял…

И вот в Аиде, скинув ризы сана,

Мэтр ваньку стратегически свалял

И тщится убедить чертей ораву,

Что он им брат, ведь много начертал.

Александр Кушнер

* * *

У меня зазвонил телефон.

То не слон говорил. Что за стон!

Что за буря и плач! И гудки!

И щелчки, и звонки. Что за тон!

Я сказал: — Ничего не слыхать. —

И в ответ застонало опять,

Загудело опять, и едва

Долетали до слуха слова:

— Вам звонят из Уфы. — Перерыв. —

Плохо слышно, увы. — Перерыв. —

Все архивы Уфы перерыв,

Не нашли мы, а вы? — Перерыв.

— Все труды таковы, — говорю, —

С кем, простите, сейчас говорю?

— Нет, простите, с кем мы говорим?

В прошлый раз говорили с другим!

Кто-то в черную трубку дышал.

Зимний ветер ему подвывал.

Словно зверь, притаясь, выжидал.

Я нажал рычажок — он пропал.

Пародия

* * *

У меня зазвонил телефон.

Кто-то важно представился: Слон;

А моя телепатия, бдя,

Вмиг унюхала: вылитый клон.

Вдоль по проводу было слыхать,

Как хотел он меня приласкать.

А потом звал до кучи. Но я

Всяким разом ему: «Черта с два!»

— У меня, — говорю, — перерыв,

И мозоль в сапоге, и нарыв.

Он кричит, что, Уфу перерыв,

Получил пятой чакры разрыв.

— От труда лишь беда, — говорю.

— Я, — вопит, — из тебя щи сварю.

Два часа друг не-друга томим,

Как неродственника побратим.

Он все звуки в меня издавал,

А я хрюки туда запускал,

И не помню, кто был тот нахал,

Что от трубки меня оторвал.

Евгений Евтушенко

* * *

Идут белые снеги,

как по нитке скользя…

Жить и жить бы на свете,

но, наверно, нельзя.

Чьи-то души бесследно,

растворяясь вдали,

словно белые снеги,

идут в небо с земли.

Идут белые снеги…

И я тоже уйду.

Не печалюсь о смерти

и бессмертья не жду.

я не верую в чудо,

я не снег, не звезда,

и я больше не буду

никогда, никогда.

И я думаю, грешный,

ну, а кем же я был,

что я в жизни поспешной

больше жизни любил?

А любил я Россию

всею кровью, хребтом —

ее реки в разливе

и когда подо льдом,

дух ее пятистенок,

дух ее сосняков,

ее Пушкина, Стеньку

и ее стариков.

Если было несладко,

я не шибко тужил.

Пусть я прожил нескладно,

для России я жил.

И надеждою маюсь

(полный тайных тревог),

что хоть малую малость

я России помог.

Пусть она позабудет,

про меня без труда,

только пусть она будет,

навсегда, навсегда.

Идут белые снеги,

как во все времена,

как при Пушкине, Стеньке

и как после меня,

Идут снеги большие,

аж до боли светлы,

и мои, и чужие

заметая следы.

Быть бессмертным не в силе,

но надежда моя:

если будет Россия,

значит, буду и я.

Пародия

* * *

Идут белые снеги

(тоже мне ходоки),

и ногам яро бегать

стало ох не с руки.

Рвя язык мой превратный,

Серафим отощал;

будет ведать пернатый,

что случится рвачам.

Снеги прямо ступают

на восток или норд.

Я к РФ подъезжаю

задней мыслью вперед.

Чьи-то души с насеста

в небо мечут швартов,

мне бы тоже иметься

надо сверху миров.

Но мне чудо не снится.

Я как ГЭС фарисей

сном и духом сложился

там под Братскую сень.

Я с Россиею в браке

всем хребтом. «Бракодел», —

говорят мне писаки,

чьи хребты не у дел.

Жил игриво, задорно!

Не спадал мой накал,

когда поочередно

я все власти лобзал,

и они впишут «Женька»

в титул всех картотек,

сдвинув Пушкина, Стеньку

и Серебряный Век.

Мне всегда было сладко,

и теперь не тужу,

в расписном анораке

в новый рупор жужжу.

У меня много силы,

и поэтому впрок

я набрал у России

всего сколько смог.

Мне она не забудет,

что я взял без труда.

Ах, с нее не убудет,

это ей — ерунда.

Идут снеги кривые,

как курсив от балды,

мне в стихи и за выю

наливают воды.

Вот опять наметелил

и надеждою полн:

снова купит Рассея

мой продажный глагол.

Дмитрий Быков

* * *

Уходит год, который меня любил.

Приходит новый.

От грома петард, от пенья его мобил

Разит столовой.

Уходит мир, который меня любил.

Вся ткань — сквозная.

Всего страшней, что я его погубил,

Того не зная.

Маршрутный ад. Напротив сидит дебил,

Подобный кукле.

И даже Бог, который меня любил, —

Не знаю, тут ли.

Не знаю, что ему делать среди слепней

И мух навозных.

Но если тут, ему что ни день трудней

Кроить мне воздух.

Пародия

* * *

Меня поматросил год, что меня любил.

Влюбился новый,

Ибо я, как огурчик, остался ядрен и мил,

Разя столовой.

Уходит мир, что пуще меня любил,

Чем та Венера;

Я его повсеместно лапал и сзади лупил,

Как кавалер кавалера.

Меня по маршруту куда-то ведет дебил,

Ему виднее.

А идол, который раньше меня любил,

Еще умнее.

Истукан не прибегнул к услугам сопла

И мух навозных,

А сам для меня в духе мух и козла

Испортил воздух.

Дмитрий Быков

* * *

Все не ладится в этой квартире,

В этом городе, в этой стране,

В этом блеклом, развинченном мире,

И печальней всего, что во мне.

Мир ли сбился с орбиты сначала,

Я ли в собственном бьюсь тупике —

Все, что некогда мне отвечало,

Говорит на чужом языке.

Или это присуще свободе —

Мяться, биться, блуждать наугад?

То ли я во вселенском разброде,

То ли космос в моем виноват.

То ли я у предела земного,

То ли мир переходит черту.

То ли воздух горчит. То ли слово.

То ли попросту горечь во рту.

Пародия

* * *

Вопрошаю вопросы в квартире,

Хоть и дразнится гад-резонанс.

Шуры-муры начальствуют в мире

Иль пиф-паф регулирует нас?

Мир ли свесился с утлой орбиты,

Или я — на седом волоске?

То ль его сноской вверх реквизиты,

То ль мое это коммюнике.

Размечтавшись, эдемской свободы

Алчу в тесном раю шалаша —

И то ль кажут мне шиш с небосвода,

То ль не светит мне уж ни шиша.

Вновь к чертям на кулички я выйду,

Думу думати буду полдня:

Я ль победил Куликовскую битву,

Иль кулик переплюнул меня?

Дмитрий Быков

Снегопад на закате

Снегопад на закате, на розово-сером,

Как речная вода.

И строка упивается тихим размером,

не спеша никуда.

Так бывает — посмотришь на небо, на ветки

за оконным стеклом,

на закат, на фонарь — и почувствуешь этакий

переход, перелом.

Словно в битве какой-то небесной, за тридевять

Облаков — наступил перепад, перевес,

Словно кто-то меня перестал ненавидеть

И простил наконец.

Примирение, розовый свет снегопада,

Мостовая, река…

Успокойся, душа моя. Плакать не надо.

Все возможно еще, нас потерпят пока.

Пародия

Снегопад на тетради

На закате для всех поэтических перлов

Аж три о преподносит вода,

И строка напивается так безразмерно,

Что ни туда ни сюда.

Искривлённое зеркало косной рутине

Моделирует взад перекос;

Возьмет распояшет на мне честь мундира —

И стои́т ни во что моя ось.

Виден везде, в том числе и за тридевять

Земель мой большой перевес,

Там меня каннибал перестал ненавидеть

И хочет меня позарез.

Первый инициал мой в бузе снегопада

Становится буквою зю.

Выходит, я зюзя. Цыц, плакать не надо;

Два других, глядь, — СС, что ужаснее ада,

Но их расшифровка — сю-сю.

Бахыт Кенжеев

* * *

Как клонит в сон! Я книгу выключаю

и предвкушаю, как приснится мне

вода: брусничная, жавелева, морская,

родильная, поющая во тьме, —

в ней странствуют таинственные твари,

она для них родимая земля,

гуляют парами, объёмными очами

горят и, плавниками шевеля,

по кругу ходят. Утихает ругань,

подводный свет слабеет подо мной.

Они жрецы не бога, а друг друга —

как homo sapiens, мятежный и дурной.

Страшилка есть такая: астероид

взорвётся в небе — и придёт кирдык,

планету бурей пламенной покроет

и истребит всяк сущий в ней язык.

Все сбудется: настанет жизнь другая.

И осьминог печально поплывёт

не вдаль, а вглубь, с трудом превозмогая

давление шатающихся вод.

Пародия

* * *

Как клонит в сон! Скосившись, уповаю,

что мне приснится океан бурды

и старый конь, что у нее по краю

не портит борозды для ерунды.

Над океаном тучи ходят хмуро.

Как волк тамбовский, чудо-твари бдят

и, насобачившись, на берегу Амура

плавниками бьют япону мать.

Хам сапиенс имеет много брюха.

Глубоки могилы подо мной,

там спят жрецы, сожравшие друг друга;

кто не съелся, спился сам собой.

Страшилка есть: ужасней геморроя

хрястнет по зубам каюк-кирдык,

и зря оттоль, из кучи разнобоя,

высунется доктору язык.

В конце ханы́ придут иные ха́ны,

Раздвинут новый бла-бла-бла-баян;

Ну а когда раскроют чемоданы,

Будет шире жизнь держать карман.

Белла Ахмадулина

* * *

Опять в природе перемена,

окраска зелени груба,

и высится высокомерно

фигура белого гриба.

И этот сад собой являет

все небеса и все леса,

и выбор мой благословляет

лишь три любимые лица.

При свете лампы умирает

слепое тело мотылька

и пальцы золотом марает,

и этим брезгает рука.

Ах, Господи, как в это лето

покой в душе моей велик.

Так радуге избыток цвета

желать иного не велит.

Так завершенная окружность

сама в себе заключена

и лишнего штриха н?